你不曾竟然离去哥也色地址,

你永久在我心里。

这歌词也曾听来如斯浅陋,就像透明的薄纱,隔着它,你近在目下。但如今,独自一东说念主听着这歌声,却如生铁铸的门,唯独我方在这一边,孤苦地承受着这难以言喻的沉重。唯有目下的这件物品,牵出记忆的画笔,在虚空中,勾画出你昔日的相貌。

物与东说念主,究竟谁能愈加永久?这个问题,因东说念主而异,也因物而异。东说念主与物,本不错绝不干系,就像是一支笔、一张纸,摆在货架上承尘,放在抽屉里吃灰,它不外是原料的组合,被赋予了使用的价值,仅此良友。它的久长与少顷,本与东说念主无关无涉。但是,当它被你的手放在了我的手心,它便被赋予了风趣。它包摄于我,但赋予它的风趣,却包摄于你。因为你,这件物品才变得挑升念念。

当隔离的那刻终于到来时,它便成了你留在这世上的思绪。

一火者不像生者,他们无法在这世上再创造新的东西,渐忘和岁月会共同蚕食他们在这世上留住的思绪,神不知,鬼不觉,就这么隐没了。

是以,那委托了记忆与心扉的物品,便成了领会注解一个东说念主曾在存在的唯一左证。通过它们,我终于能表现地追思起你,随机只是是眉主义详尽,随机只是是一言半语,但它在那一刻,就成了一面记忆的镜子,镜面中披露的是我记忆中的你。

明知期间不可倒流。

明知我不可能回到那天,再度与你相见。

但我依然牢牢捏住了那件东西,那件你给我的东西。

因为那是你存在这世上的左证。

本文出悛改京报·书评周刊2024年8月16日专题《未弃之物》中的B04-05版。

B01「主题」未弃之物

B02-B03「主题」睹物念念东说念主:如见故东说念主

B04-B05「主题」见物如面:何时复相见

B06-B07「文体」《现代汉语长诗经典》:出身于人命的发问,完成于诗东说念主的恢复

B08「历史」“一叶识春秋”:历史“换气”的一霎

《记忆记忆》作家:[俄] 玛丽亚·斯捷潘诺娃,译者:李春雨,版块:大方 | 中信出书集团 2020年11月

古书:

向左向右上前看

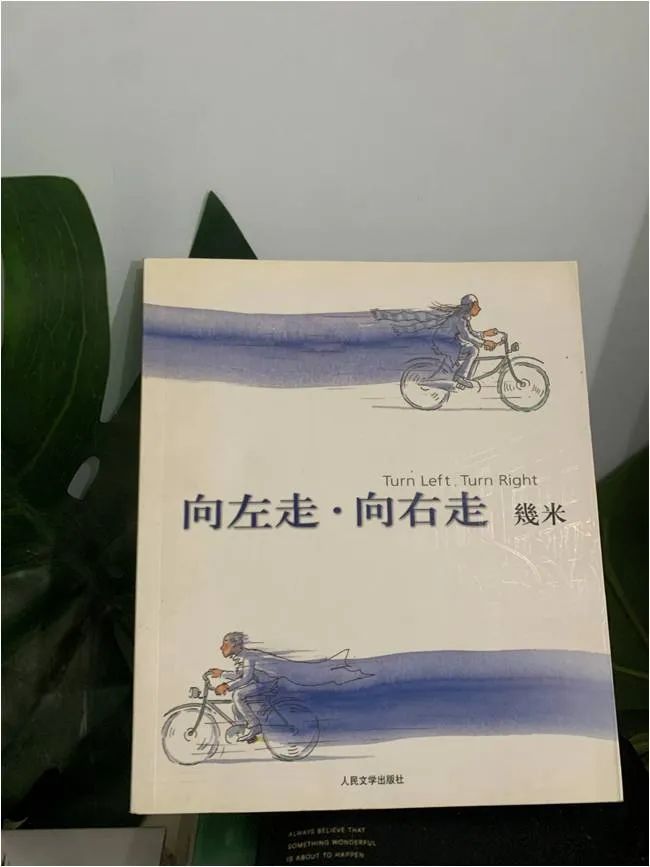

记不清具体的期间了。从书厨深处找到它,翻到版权页:2007年7月北京初版 2008年5月第3次印刷。咱们在那年6月高考,那么便不错推溯,这本书应当是在那几个月中来到我手上的——感谢纸质书,帮善忘的东说念主类在记忆的虚空中接住了一些飘落的片羽。

拂一拂封面上的灰,配景是摸起来有立体质感的公寓大楼,出路是一双骑着自行车朝不同主义奔去的都市男女,中间写着《向左走·向右走》和幾米。那些年,这位台湾绘本画家和这个书名也曾很火,到处都在援用他那些清新忧伤不失诊治的语录。那是属于本世纪月朔代后生的文艺风俗和心灵鸡汤。直到,他们包括咱们,成为了羞于更畏于记忆的中年东说念主。

送书给我的是一个领会二十多年却很难姿色关系的男生。总有一些不朽而俗套的故事模式在本质中演出着,比如总角相交、旧雨相遇,又比如曲终东说念主不见、相忘于江湖,诸如斯类,小异而大同。天然清爽他毕业前后赠我此书的情意,书名是太昭然的写真——我考上了梦中的大学,而学习一般却家景殷实的他被父母送出了国。尔后跟着生活在两个异乡平行伸开,彼此逐步从对方的东说念主生中退场,只剩记忆中的一个远影。

从大学寝室,到租房,到买了屋子,大少许次搬家,断舍离过多量东西,都永久把它一王人打包进书堆,再摆回到多样书架上。急转如湍流确现代生活让咱们无法满身佩戴重物,之是以拼力存着旧物,无非是为了存住它承载的某些但愿其屹立不倒的记忆。至于这本书,也曾我以为是为了留住一段青果般的芳华,以及飘洒其中的少男青娥们的无虑笑声,而目前,时隔十几年,我再次捧起它,终于不可不有些汗下地承认,我简略亦然为了留住我方的虚荣。诚然,那少年期间的虚荣提及来亦然不可复刻的有数。

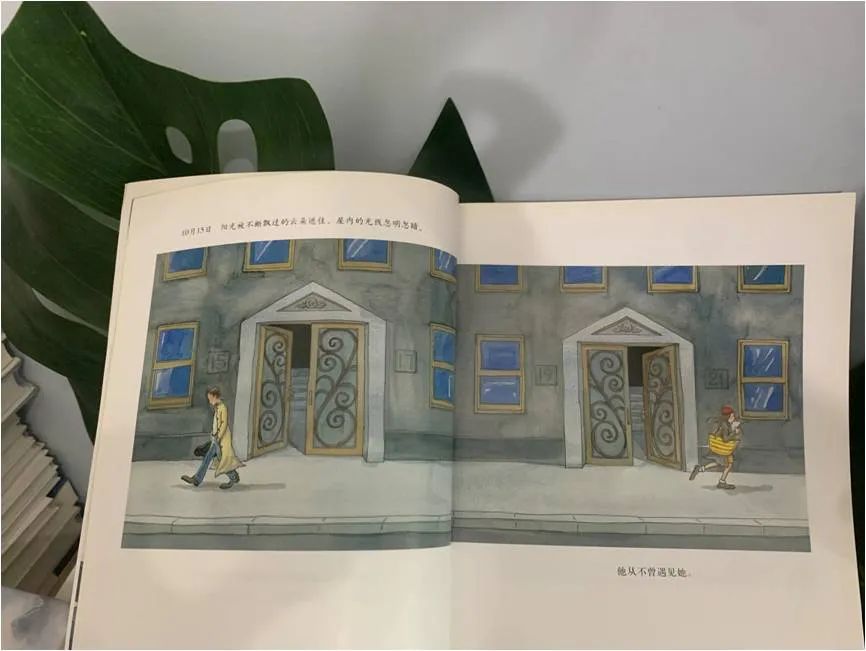

但我依然重读了一遍这印象费解的故事。如今看起来何等旧式啊!男女主因为交换电话的纸条被雨淋湿就再也有关不上对方,又因为怕错过对方回电而竟日守在家里,如一个旷古时期的放纵神话。猜想而今通信本领无比施展,恋爱(脑)却正被排斥,不觉心境复杂地含笑了。关联词读着这早已与期间错位的图文,毫无看管地,在某一个灵光似的一霎上,忽如穿越时光之门,回到了阿谁东说念主们只读纸质书的期间,回到阿谁18岁青娥身上——她看着那崭新绘本,那都市局面与公寓生活,那以才有长处独力新生的成年男女,及他们时髦的、落寞的、与统共东说念主都无关的神态与爱情,组成了她对行将到来的畴昔的遐想。对彼时住在一个朔方小城、从未脱离过父母的她来说,那是何等令东说念主兴盛的新宇宙啊。这种来自当年的“新”,骤关联词至,浇遍全身,令此时此刻的我在一种颤栗的重温中,阐述了彼时彼刻的风趣。

不禁在脑中安适勾画了一遍记忆中那位男生的脸。那时我向往着迢遥的新宇宙,不经意把他的故事改写成了我我方的故事,念及很有些歉意,但又自宽,这芳华的留传物毕竟也属于我,与其视为一声感慨,弗如视为一种慰藉和光亮。但愿他亦能在迢遥安好。

对了,亦然第一次发现,我最终假寓在了这本小书出书的城市。

(小松)

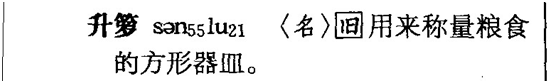

升箩:

不念念量,自铭刻

吾东说念主升斗小民,面前的生活即使波浪不惊,但总也搬过屡次家,在地址不同的房间与屋舍中安放我方脆弱的肉身。在毕业与赴任,征地与动迁、成婚与离异多样东说念主生节点上,世间万般物,或即或离,亦皆是人命的组织与元素。有些舍不得关联词不知何时已然找不到的,也有出入相随,几经游徙竟未断而不离不弃者,就比方:一个早已退休而不再实用的量糧(“粮”的繁体字)食的木制容器,敝乡称为“升箩”。

《上海话大辞书》辞海版,钱乃荣等著,上海辞书出书社2007年8月版,第107页。

我小时候就很心爱它,一次次将其从米缸里偷出来放在书桌上。它侈口平底,高下皆是圭臬的正方形,我将其反扣过来,认作是好意思丽的遗存,一个缺了尖端的金字塔基。或者说,它等于一个未完成或依然毁圮的金字塔:一半实有而老旧中空,是在上世纪八十年代前期我童稚时候所能波及的临时玩物,另一半在我的脑海中呈现为一个雷同自后贝聿铭在巴黎卢浮宫前意欲建构的晶莹晶莹的幻象,在少年遐念念中,它们拼合成一个竣工的完举座。

天然,好奇心与遐想力易在本质的挤压下如皂泡一般飘散,所幸这个前后四代东说念主经手的物件永久被我留在视线中,它的风趣遂罕见旧功用,得以阻挡生发:我怜爱它这个民间日用的圭臬器,想让它成为一个璀璨物,永久掂量我生存中处处得失。而家母偶尔来男儿的寓所视察,看见空置在书桌前书架上的升箩,就用保鲜袋装了一丝米搁在内部。除了物尽其用的朴素念念想,个中还敬重:方言里“米”是金钱的代名词,以及“升”与牛市相通的高涨趋势。“好口彩”即怜爱讲话不错加成于本质中福祸祸福的奥妙作用,这既是民俗心理,亦然处世玄学与文化传统。

我从善如流,不再像年青时候那样逆反心重,乐于让这个笼统的容器略略填充进历史的本色。时隔那么多年,我也终于寄望到升箩底上和四面依然启动漫漶的笔迹,知是家曾祖亲笔。搬家的历程不唯是物件的花费,亦然文件的破裂,而最终是记忆的荏苒。我曾祖父八十年前的手泽,到如今所剩险些仅有这几个字表明着期间和他的名讳。天然,他老东说念主家无非是芸芸众生中闭目塞听的一个,年幼失怙,粗通文墨,性情坚硬而能知礼,算是小所在乡绅中的一员,二十世纪上半叶他的泰半辈子矻矻于两件事,置地然后连接置地,以及将他的宗子即我祖父从远郊金山卫赶去上海滩读书职业。他的翰墨未必有愈加剧要或大家的风趣,但却还包含着个东说念主史中可饮水思源到期间巨流里,不错取一瓢,钩隐抉微,足以见其共振的部分:

除了升箩四边曾祖父写下的“朱云波记”四字,在升箩底上,我长途地阔别出了三行翰墨:“民国廿九年/立夏/市升”。吾乡有立夏季称东说念主的民俗,也等于说,这是一个对于权衡与省念念的节日。民国廿九年立夏即公元1940年5月6日,此前一个月, 3月30日,汪伪上台,于旧都南京觍然自称中华民国政府,声称接着使用民国编年。应知,此前一段期间,诸如在上海止境市等处,升天区所用,只但是农历干支,或者被动径用日本“昭和”年号。在更早三十个月之前,1937年11月5日,侵华日军以十万众,当八一三淞沪会战胶著八十天,绕说念到守备笼统的杭州湾北岸登陆。敝乡金山卫首当其冲,三光队列到处,家园尽毁,民东说念主四散避祸。待到多日之后,幸存的曾祖父及从沪上避归的祖父等一家长幼,濒临一派废地与焦土……是以我家不存有更早的古物,家里的大鄙吝用,皆是阿谁秋天之后沉重求存,白手空拳,陆不时续,再行积存起来的。

两年半当年,当曾祖父购置了这个小小的升箩,肃静在下面书写上民国编年那几个字的时候,究竟有莫得夏季将临却有恶寒、遂数九以消严冬的复杂心境,抑或是惊魂不决、出路未卜、不可知而不可量?

莫得更多翰墨,我也只可付诸遐想;但我合计,什物的背后,一定有着记录一霎也曾存在的笼统;而多样历史情境中的屈身与苦处,也终将盛载于传承下来的器用,再次被东说念主想起。

(朱琺)

家支:

家眷的冗杂旧事,尚还难忘

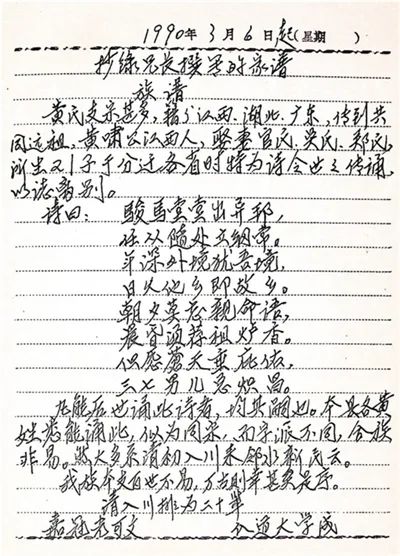

这是一册三十多年前的札记本,上头抄录着咱们家的家支。数年前刚刚找到这个札记本的时候,相等一番高亢。上头的本色,读着相等亲切,因为在我小时候,也曾屡次在祖父的书桌上翻看过这同族谱。

难忘是1994年的夏天,那时我刚小学毕业,祖父带着我和堂兄一王人回了趟故我——很老很老的家。故我在四川一个小县的群山之中,说念路难行,村庄错居,祖父带着咱们每天走路去一个亲戚家,足足走了一个多月,我则每天都昏头昏脑地穿行在“七大姑、八阿姨”的涎水之中,过活如年。对各路亲戚所叙述的冗杂的家眷旧事,祖父却听得风趣勃勃,因为这等于他此行的主要主义——为家支的鼎新和增补鸠合汉典和素材。这简略是他终末一次对家支进行鼎新了,三年后,也等于我初中毕业那年,他便永远地离开了咱们。

我的祖父是别称纺织厂的工东说念主,自1980年代初退休以后,蓦然放下扳手,提起笔杆,发愿要为自家写一部历史。这一干等于十多年,其间数易其稿,又反复抄录,直到他临终前才终末定稿。我对祖父的晚年印象,等于他庸俗挑灯伏案,以工致的小楷羊毫字将家支抄写在好处的小册子上的样式。从草稿到定稿,他抄写的家支,或许不下十部,可惜这些家支的手稿,在祖父死去之后,就再也不见了踪迹。多年以后,当我成了别称历史责任者,想起家支的下降不解,频频深以为憾。

其实咱们以为依然失意的家支,一直都在咱们身边。几年前,家东说念主们在祖父的弟弟,也等于我的叔祖父家的故纸堆中,找到了本文开端的阿谁札记本。掀开一看,果然是叔祖父转抄的祖父所写的家支,转抄的期间是1990年3月,而手本中的本色,最晚的记事约为1980年代中期,很可能是祖父所写家支的初稿,而这个札记本已是我家家支的孤本,祖父晚年增补改订的家支稿本可能永远也不会再重现于世了。

昨年夏天,我将这本札记本中的家支转录到了电脑上,并用古籍软件再行排版,以圈点本古籍刻本的体式复刻了这段我家合浦珠还的历史。

幸存下来的家支中最挑升念念的一段,是祖父对他的祖父,也等于我的高祖父生平奇迹的回忆。我的高祖父也曾在清末留学日本早稻田大学攻读经济学,归国之后投入银行界,在上海和成都从事金融责任,同期积极参加同盟会的反清立异行为,辛亥立异见效后还当过“国民参政会议员”,此处祖父记忆有误,我在查阅多样民国时期的筹谋著述以后不错笃定,我的高祖父,应是民国成就后的第一届国会众议院议员。彰着,从史料价值的角度,家支未必就比图书更靠谱,但它承载着的家庭记忆的心扉价值,却又是史料所不可代替的。

(黄博)

杂物:

搬家时,却不可把它们一王人带走

一向记性好,但凡经过手的东西,我样样都难忘来历。

如今电脑都不带光驱了,更别提软驱这种历史名词。我却还留着一小碟软盘,绿色、蓝色、橙色,不消掀开,我知说念内部是我高中时的几篇“原意之作”,带去了大学,读了新果断的同学的诗赋文章后,这软盘就再没好风趣掀开过。留了二十多年,不仅是顾虑,亦然内省;

那件旧旧的大T恤,不可扔啊,那是“六合东说念主大”BBS十周年站杉,伴我渡过了终末的毕业季,陪我送别了好多东说念主,有些东说念主从此再也莫得见过;

有位一又友曾送我套茶具,蓝斑白瓷,散散浅浅,像极了彼此的友情。某年某月的某一天,不小心摔碎一只茶杯,我方蓦然合计无比亏蚀一又友,用胶带缠起来放在收纳旧物的盒子里,永远不可让一又友知说念;

我还心爱攒纸片。学生期间同学传给我的纸条、看展看戏听音乐会的海报、宇宙各地寄来的明信片、给我寄书的剪辑写的小卡片等等,我会比物连类,一张张叠好,放进盒子里。

再加上我还一直写日志,从中学写到四十多岁。俗语说“好东说念主谁写日志啊”,我归正是好东说念主。但在日志的加持下,我的记忆就像荧光粉,一不小心就粘在物件上,洗不干净甩不掉,日间忙贫窭碌还不太戒备,一到夜深东说念主静,满宇宙的闪闪发光。是故,“断舍离”这种深嗜,我是学不来的,有心要扔东西,亦然拿不起放不下。

时光转到本年,女儿已是“七岁女”,秋天就要上小学。为了便利,咱们把家搬到了学校近邻,屋子租给了别东说念主,新房小了一半。我早就料猜想会发生什么,把钥匙交出去的时刻极端寥落,耳畔响起的正是七岁女的那首诗“别路云初起,离亭叶正稀”。告别旧居的伤感,目击新房的轻微,还要给新晋的小学生腾出落寞房间,因此首当其冲的等于不得不“断舍离”,旧物总要为活东说念主腾出空间。何况,因为忙碌,我唯惟一天的期间来决定丢弃哪些旧物。

上头提到的统共东西,除了占用空间很小的纸片盒子,全部都丢掉了。更别提其余那些记忆不够走漏,爱恨不够切齿,缅怀不够泪奔的东西,都绝对丢掉了。

尽管这无异于自尽,我照旧很勤劳地活了下来。

丢弃旧物,我从未像有的东说念主那样感到粗疏愉悦,粗疏自在,轻骑登程,我仿佛阅历了一场莫得伤口的重伤,并将那些旧事难忘更表现。我唯一沸腾的是,我仍然难忘那么多旧事,在这一刻我领路了里尔克:

“啊,是怎样一个幸福的侥幸,在一所家传的屋子的寂寞的小屋里,踏进于固定平静的物件中间……坐在那处,能干一说念温和的午后的阳光,知说念往日青娥的好多旧事,作念一个诗东说念主。”

(张向荣)

手链:

你说,真顺眼

包,还挺顺眼的。

你摸了摸我外出前系在帆布袋上的粽子挂件流苏说。挂件傍边是一只小兔子的卡子,因为包的步地太素了专门用来遮拦的,和那只粽子一王人。

我笑了,然后顺着你捏着地铁扶手的手臂望去,看到了你的腕表。那会儿我就想感触了,真顺眼啊。这只腕表。

另类图片我没说出口的是,包里还有我来之前有意摘下来的手链,那串我目前都分不清是红对峙红玛瑙照旧石榴石的手链。

天气不太热的时候,我险些每天都会戴着它外出,回家后再摘下来,唾手放到枕头——传说我颈椎不陶然暗暗买给我的枕头——下面,让它陪着我入睡。你说过的,手链最佳贴身戴,这么能量场才能矫捷,但我不习惯睡眠的时候手腕上有东西,是以便把它塞到枕头下边,这么在看不清锚点的夜里,它就能成为我的定神针。也因为这个,掀枕头,依然成了我锁门前开门后的固定四肢程式。开门,换鞋,洗手,掀枕头。掀枕头,背包,换鞋,锁门。

手链是我搬到目前的住址之后你送我的。表现难忘,快递收到之后你还在电话里止境布置我,戴之前要先在水晶石上放几小时;淌若嗅觉这段期间情状不好,就把它摘下来再放上去静置几小时。

阿谁时候还在疫情,咱们也因此会每隔一段期间就很久很久都没倡导碰头。收到它之后的两个月之后,我去你的城市见你,你一眼就看到了我手腕上的它。

真顺眼。你说。

就像你自后说的相同。相同的余味悠长,相同的纯粹,好像那奖饰不单是字面风趣,又好像那奖饰只是字面风趣。我知说念,你是竟然合计顺眼。岂论是咱们初识时你眼里的月亮,照旧我有意戴去的手链,抑或那次我唾手系上的粽子挂件。

我也合计它顺眼!我说。这是第一次有东说念主送我手上戴的东西,何况它戴上凉凉的,很陶然,就像你那次电话里告诉我的那样,26颗红珠子,几颗上头有“柿冻”,雷同猫眼,在上方有窄窄的一个小圆环,光晕似的。

那另外那两颗呢,一个大的绿的,一个小的黄的?

小的阿谁是黄蜡。还有一个银坠坠。

对。

对于手链的商榷在电话里留步于此,之后咱们便转向了别的话题。

自后,咱们碰头的间隔变得越来越长,逐步刷新咱们我方的记载,我就只可捏着它,躺在你送我的枕头上,伴跟着电话那头你的声息入梦。

再自后,咱们连接在不同的城市,各自奔走。我去见你的那天,北京的七级大风把小区门口的大树都吹倒了,你的城市清朗得不像话,晚霞好意思得醉东说念主,绵延沉。

目前,我端视着它的时候才发现,阿谁银坠坠是一只莲藕。你从没告诉过我。

这是你没说出口的话吗,就像我此次有意没让你看见的手链相同?

(华之敖)

磁带:

谁要听你那过气的苦情歌?

实践断舍离未必是珍重极简,恰正是天性念旧,这也留那也留,一齐负重前行。每一件都是顾虑品,每一天都是顾虑日,辞世辞世,内心就成了新闻里的拾荒者之屋,处处栓塞。索性灵魂深处立异一场,从此前情只要纲目,废料应弃尽弃。

搬家几次,几箱磁带一直随身。上世纪九十年代都市苦情歌泛滥,不外越苦越多劝慰,共识才能共情。迷濛深宵里,少年的你躺在床崇高着泪听歌。原本不啻是我方体会着这么的厚谊。原本这么的厚谊早有东说念主懂。

声光色电一阵,千禧年扑面而来。但是同期盗版风行,数字音乐和流媒体尚稚嫩,唱片业萎谢,华语歌坛洗牌。二十世纪余光散尽,听磁带长大的青少年们被新千年的云层废弃成雨,沙粒般跌落在东说念主海里。

二十一生纪通关密钥:

新新东说念主类→二娃爸妈

最in最酷最时尚→复旧回潮Y2K

怒斥流行金曲榜→怀旧经典演唱会

实体专辑→数字单曲

莫得东说念主能从此处安全撤退。

旧世纪的歌后歌王,有些早早疯了、死了,有些仍偶尔活在综艺里,活在直播里,活在饭拍里。

磁带也投胎成另一种风靡的扁平长方体:手机。

其时咱们听着音乐。

那是比数字化的声息更温润、更有东说念主性的质感。

可惜灌音机、walkman退场之后,磁带形同砖块。网购的袖珍播放机倒能令磁带规复旧响,但音质诡异,像套了变声器的开顽笑,逆耳刺心,不如不听。

也许受潮了。

也许只是旧了。

旧了的声息莫得东说念主想听,照旧静静躺着不要出声为妙。

是以那些磁带就连接打包装箱,封印在生活空间的某个边缘。它们是余生很可能再也用不到、却又无法绝对丢弃的东西,就像芳华期的回忆。

东说念主频频高估各自的芳华期,仿佛东说念主类一切历史都从那时启动写起。其实对一〇自后说,苦情歌和广场舞又有多大永别?

目前你果断到,芳华期对厚谊的体认,无非是一场充斥着凄好意思遐想的自怜阻隔。少年的泪滴落,时光纯粹另一头的回响唯独中年东说念主动弹脖颈时发出的喀喀声。

(张哲)

采写/李夏恩

剪辑/李阳

校对/薛京宁、赵琳哥也色地址